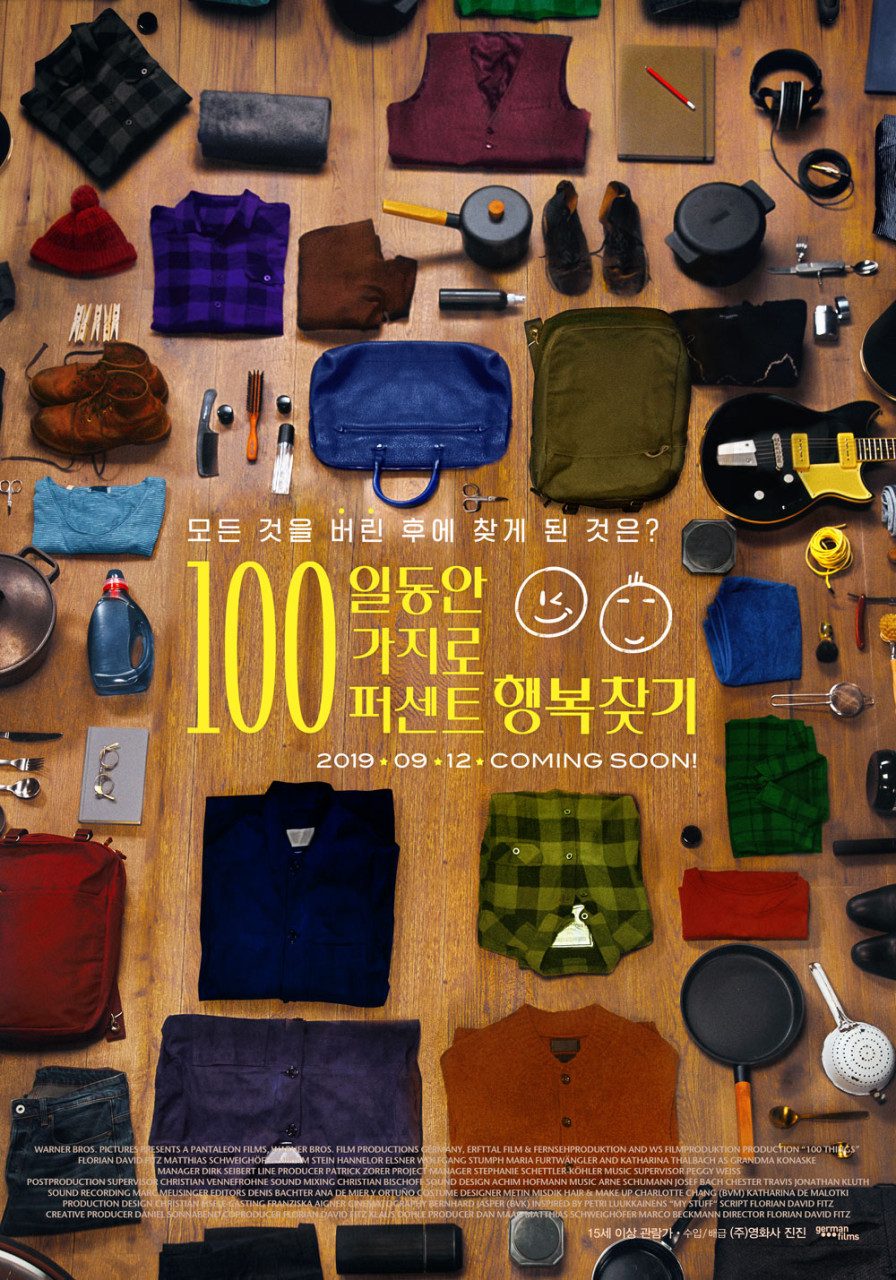

‘100일 동안 100가지로 100퍼센트 행복찾기’는 독일에서 제작된 다큐 형식의 감성 영화로, 과도한 소비문화와 디지털 중독에 물든 현대인의 삶을 되돌아보게 한다. 주인공 두 남자의 '100일 미니멀리즘 실험'을 따라가며, 우리가 진짜로 행복을 느끼는 조건은 무엇인지 묻는다. 이 영화는 단순한 실험기록이 아닌, 인생 철학을 담은 삶의 전환기이자 관객을 깊이 사색하게 만드는 작품이다.

100일 동안 100가지만 허락된 실험, 그리고 그 배경

영화는 독일 베를린에 사는 두 친구, 폴과 알렉스를 중심으로 펼쳐진다. 이들은 평범한 30대 중반의 남성들로, IT기업을 공동 운영하며 번듯한 삶을 누리고 있었다. 그러나 어느 순간부터 그들은 과잉 소비, 스마트폰 중독, 끝없는 불만 속에서 진짜 삶의 의미를 잃고 있다는 것을 깨닫는다. 그렇게 이들은 실험을 시작한다. 모든 물건을 창고에 넣고, 매일 딱 한 가지씩만 꺼내어 사용하는 ‘100일 동안 100가지 프로젝트’다. 즉, 첫날에는 아무것도 없는 상태에서 벌거벗은 채로 시작하여, 하루에 하나씩만 자신에게 정말 필요한 것을 다시 선택하는 것이다.

이 도전은 단순한 미니멀리즘이 아니다. 영화는 소비가 인간에게 어떤 의미를 갖는지, 물건을 소유하는 행위가 어떻게 정체성과 결합되는지를 질문한다. 폴은 첫날 셔츠를 꺼내고, 그 다음 날 신발, 그 다음 날 휴대폰을 꺼낸다. 그는 10일이 지나서야 소파를 꺼낸다. 알렉스는 비교적 빨리 조리도구와 침대를 선택한다. 두 사람의 선택은 그들의 생활 습관과 가치관을 그대로 반영한다. 그리고 이런 일상적 선택은 관객들에게도 자극을 준다. “나는 지금 당장 하루에 하나의 물건만 쓸 수 있다면 무엇을 선택할까?” 하는 질문을 스스로 던지게 된다.

이 영화는 실화 기반 다큐멘터리로서, 시나리오가 아닌 현실 그 자체를 담고 있기에 진정성이 매우 높다. 카메라는 두 인물의 고뇌, 때로는 우스꽝스러운 실험 실패, 때로는 감정적인 충돌을 여과 없이 보여준다. 영상미는 간결하지만 감정을 정교하게 포착하고 있으며, 베를린이라는 도시적 배경은 이 실험의 비현실성과 동시에 현실성을 강화하는 장치로 작동한다. 무엇보다 이 실험을 실행에 옮겼다는 점에서, 이 영화는 단순한 다큐멘터리가 아니라 삶을 바꾸는 실천의 기록이라 할 수 있다.

관람 후기: 단순함 속에서 깨닫는 복잡한 감정들

많은 관객들은 이 영화를 보고 난 후, 단순한 미니멀리즘보다 더 깊은 감정의 변화를 느꼈다고 말한다. 이 영화의 진짜 힘은 ‘물건을 비운다’는 외형적인 변화보다, 그것을 통해 들여다보는 ‘자신의 내면’에 있다. 실험 초기에는 단순히 물건의 양이 줄어들며 생활이 불편해지는 모습이 중심이지만, 시간이 지날수록 인물들은 더 명확한 우선순위를 갖게 되고, 진짜 필요한 것과 아닌 것을 분별하게 된다.

한 관객은 리뷰에서 “나는 너무 많은 것을 갖고 있었지만, 동시에 아무것도 갖고 있지 않았다는 것을 알게 되었다”고 남겼다. 실제로 두 주인공 역시 실험을 통해 ‘자유’란 소유에서 오는 것이 아니라, 비움에서 비롯된다는 점을 깨닫는다. 또한 둘 사이의 우정도 점점 더 깊어진다. 함께 불편함을 겪고, 함께 고민하며 대화하는 시간들이 단순히 소중한 가구나 디지털 기기보다 더 큰 의미를 갖게 된다. 이는 단순한 실험을 넘어서 인간관계에 대한 회복의 메시지로도 읽힌다.

이 영화는 자기 계발을 위한 다큐멘터리가 아니다. 관객들에게 정답을 제시하지도 않는다. 대신 각자의 삶을 돌아보고, '내가 진짜 행복하다고 느낄 때는 언제인가'를 자문하게 만든다. 그래서 ‘100일 동안 100가지’는 관람 후에도 오래도록 기억에 남는다. 디지털 디톡스, 심플 라이프, 타임 리치 등 요즘 화두가 되는 삶의 방식과도 자연스럽게 연결되며, 단지 소수만의 실험이 아니라 보편적 감정에 도달하는 감동을 전한다.

기억에 남는 영화 속 명대사와 그 의미

이 영화는 대사가 많지 않지만, 짧은 문장 안에 많은 메시지를 담고 있다. 가장 많이 회자되는 명대사는 폴이 실험 도중 말하는 “나는 가득 찬 집에서 살았지만, 내 마음은 텅 비어 있었다”라는 대사다. 이 말은 물질이 채워준 공간이 내면의 공허함을 대신해주지 못한다는 점을 강하게 시사한다.

또한 알렉스는 실험 50일 즈음에 이렇게 말한다. “물건이 없는 날이 지나고 나니까, 드디어 내가 보이기 시작했어.” 이 대사는 자신이 물건에 가려졌다는 사실을 인식하게 되는 순간을 보여준다. 단순히 갖고 있는 것이 많아서 문제가 아니라, 그것들이 자신을 가리는 역할을 하고 있었다는 점은 관객들에게도 깊은 울림을 준다.

감동적인 순간 중 하나는 두 친구가 함께 커피를 마시며 나누는 대화다. “우리는 필요 없는 걸 많이 가지고 있었지만, 진짜 필요한 걸 너무 늦게 찾았어.” 이 말은 실험의 핵심을 관통한다. 물질은 삶의 편리를 위해 존재하지만, 그것이 많아질수록 삶의 본질은 오히려 가려질 수 있다. 이러한 명대사들은 화려한 수사 없이도 진심을 전달하며, 영화의 정서를 완성시키는 중요한 장치가 된다.

결국 ‘100일 동안 100가지로 100퍼센트 행복찾기’는 행복이란 얼마나 갖고 있느냐가 아니라, 무엇을 포기하고 어떤 삶을 선택하느냐에 따라 결정된다는 메시지를 전달한다. 명대사 하나하나가 관객의 마음을 흔들며, 오랫동안 스스로의 삶을 되돌아보게 한다.

‘100일 동안 100가지로 100퍼센트 행복찾기’는 물건을 비우는 실험이 아닌, 인생의 핵심을 찾는 여정을 그린 영화다. 이 작품은 소유보다 관계, 편리함보다 진정성의 가치를 되새기게 한다. 하루 100분의 시간이라도 자신을 돌아보고 싶은 이들에게, 이 영화는 더없이 좋은 시작이 되어줄 것이다.